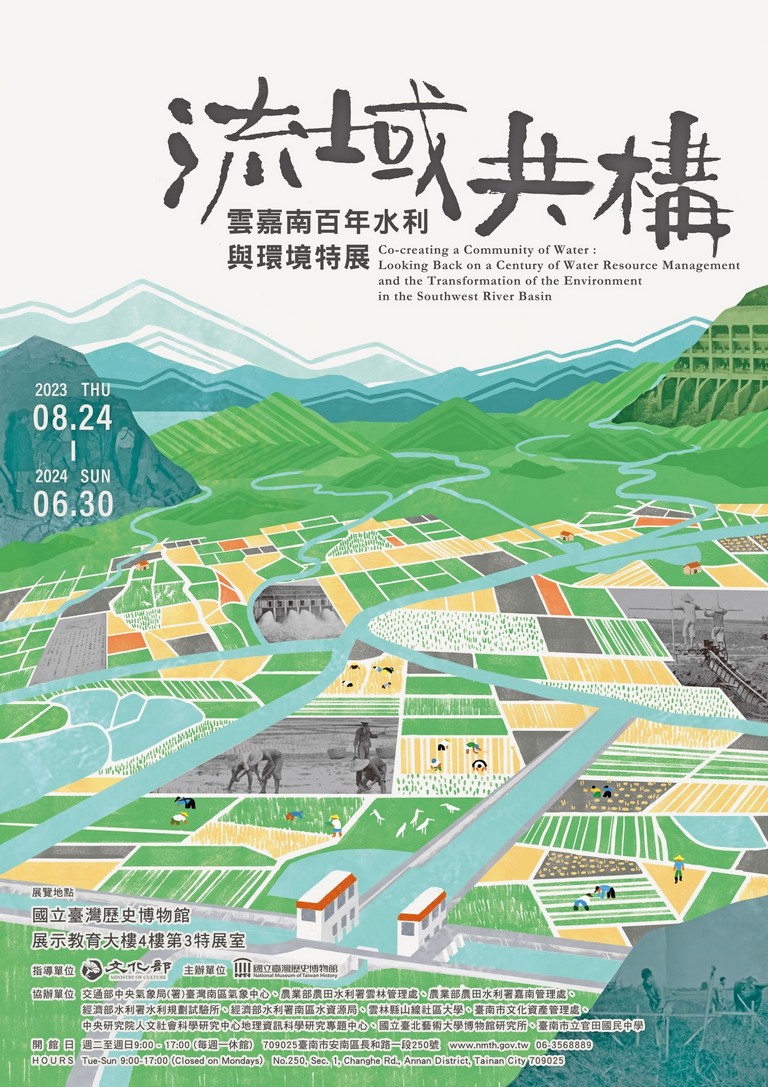

▲「流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展」,自即日起至2024年6月30日止於國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室展出。【照片:記者張秦華編輯】

【視傳媒記者張秦華/雲林報導】

「流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展」於國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室展出,展期2023年8月24日(四)~2024年6月30日(日),期盼引領民眾了解,經過歷代水資源不斷整合,促使北回歸線下的雲嘉南平原從看天田翻轉為臺灣穀倉。

2020年嘉南大圳開工百年,水利規劃分署協同國立臺灣歷史博物館等單位,以此契機集結氣象、農業灌溉、文資與水利等單位,形成人文與水利共構的當代網絡,開展歷史與工程的跨領域對話與研究合作,歷時3年多,以史料帶路,重返歷史田野探尋,進行走讀、考證,共同展開一連串的追水行動,並以歷史眼光提出對歷代水環境的新理解,共同策劃「流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展」,回顧與展出百年來雲嘉南地區的水資源利用,包括清代「利用」自然環境地形的埤圳,到日本時代用技術「改造」自然環境、整併為區域型的水利系統,到當代更加重視與環境共生、倡導水資源的永續觀。

水利規劃分署指出本次特展包括多項重要史料,其中水利相關部份,如八田與一《官佃溪埤圳工事說明書》手稿,整合分屬不同單位的水利人,各司其職又緊密分工合作,可了解以八田與一為首的水利工事團隊,如何利用科學調查與數據資料,掌握地形、雨量等自然條件,並善用環境特色、就地取材,完成長達15,617公里、跨雲嘉南區域的大型水圳工事。且除了專業知識與經驗傳承外,在他們身上更看到敬業的「職人」精神。在當代氣候變遷下,淹水或乾旱已非區域問題。嘉南大圳不只共構了雲嘉南地區的流域,也讓土地上的人們因著水而成為生命共同體,彼此命運緊緊相繫。

▲「流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展」,自即日起至2024年6月30日止於國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室展出。【照片:記者張秦華編輯】

水利規劃分署說明特展期間將加碼展出「職人說法」跨域共展,介紹水利規劃分署等8個單位的集結共展,由水利職人與國立臺北藝術大學博物館研究所,共同參與策展與詮釋。以「水圳知識」、「環境」、「物件」與「水利職人」等4個主題,每個單位各自以8張水利圖像來傳達現地與水的關係。其中水利規劃分署以「三生:走過百年,從生活、生產到生態保育」為主軸,由臺灣省水利局的logo呈現了水利職人的工作使命:根據當時政策需求解決用水議題,過去在生存、生產的需求下,專注解決缺水、淹水的問題,當代又進一步加入對生態保育的關懷。並從流速測量談起,討論水利人如何掌握水的關鍵語言,以此解決水患引起的生活問題、透過水利設施的興建促進農業生產,並在重視永續發展的當代,將生態保育納入水利規劃中,呈現百年來水利職人的面貌。

水利規劃分署補充「職人說法」跨域共展展期為11月4日~12月17日,12月18日~113年6月30日返回水利規劃分署水利規劃文物館展出,本次活動配合流域走讀集章活動有小禮物贈送,送完為止,歡迎蒞臨參觀。

▲「流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展」,自即日起至2024年6月30日止於國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室展出。【照片:記者張秦華編輯】

- 10分鐘體態大變身!飛凰曲線掀起女性輕塑身革命,讓你自然變美不靠撐

- 沐艇股份有限公司及雅樂軒酒店與社會局攜手合作 海洋教育活動 開擴兒少學習成長的新視野

- 閱讀教育全國亮眼 臺南4校勇奪閱讀磐石獎 展現閱讀素養實踐力

- 臺南奇人帶路 系列報導5 人間國寶陳三火獨闢蹊徑 以摃代剪 讓剪黏走入藝術與生活化

- 清明連假逾百萬旅客到訪台南 相約全中運看賽事吃美食

- 臺南市政府進行清明連假旅宿業房價聯合稽查 保障消費者權益

- 屏東海生館「日潮」!近距離餵食海洋生物 探索潮起潮落的獨特生態

- 全台最瘋狂直播主將飛往瑞士 帶觀眾把瑞士最美景點盡收眼底

- 豐盛之城優質物產展新竹開展 黃偉哲前往推廣臺南水果與臺南400年宣傳

- 九族櫻花不肯落幕 紫戀薰衣草接力上陣

- 全台最高星象劇場 鳶峰星空劇場試營運

- 「馥芋公館‧柿柿如意」芋頭柿子節

- 苗栗銅鑼杭菊芋頭節 六條追花好去處

- 帕莎蒂娜義大利屋餐廳推出「海陸盛宴」新菜單《演繹創意新風味.領略美味無極限》異國饗宴全新登場

- 帕莎蒂娜法式餐廳《歐陸新風味.美味不設限》 全新極致饗宴登場

- LADY NARA曼谷新泰式料理 「天使之鈴」2022聖誕新年限定饗宴登場

-

北屯眷村文物館位於台中市北屯區,是一處免門票、充滿懷舊氛圍的親子景點。保留完整眷村建築,結合文創市集、懷舊小吃與互動展覽,是拍照打卡、認識在地歷史的絕佳去處,週末假日超適合全家一同探訪!

-

【賴傳媒 王俊勝/綜合報導】南部最大音樂盛事「大港開唱」今(29)日正式熱鬧登場,不少樂迷一早就湧入駁二特區參與。人氣YouTuber卡特也帶著弟弟一同前來朝聖,沒想到開心參與完活動後卻傳來壞消息他的隨身相機疑似在現場遭竊,讓他相當懊惱,緊急在社群限時動態發文求助,甚至開出2萬元懸賞金,希望好心人能協助找回相機。